大好きな推しに出会えて、毎日が輝き始める「推し活」。

同じ「好き」という気持ちを持つファン同士、楽しく交流できたら最高ですよね。でも、実際にはファン同士の人間関係に悩んでしまうことも少なくありません。

その代表例が「同担拒否」と「同担歓迎」という、応援スタイルの違いです。

「どうして同担が苦手な人がいるんだろう?」

「同担拒否って、少しわがままじゃない…?」

そう感じてしまう前に、少しだけ立ち止まってみませんか?

この記事では、「同担拒否」が生まれる複雑な心理を深掘りし、「同担歓迎」とのスタンスの違いを明らかにします。

その上で、考え方が違うファン同士が、お互いを尊重し、心地よい距離感で推し活を楽しむための具体的なヒントをお伝えしたいと思います!

ちなみに私は、SnowMan阿部ちゃん推し、同担歓迎のタイプです🙌✨

「同担拒否」と「同担歓迎」、何が違うの?

まず、二つのスタンスの違いを整理しましょう。

「同じ推しが好きな人とは、ぜひ繋がりたい!」というスタンス。

推しの魅力について語り合ったり、情報を交換したり、ライブに一緒に行ったりすることに喜びを感じます。

「この尊さを分かち合いたい!」という、好きの気持ちを共有・拡散したいタイプです。

「同じ推しが好きな人とは、関わりたくない」というスタンス。

一人で静かに推しを愛でたい、他のファンを視界に入れたくないと感じています。

「この尊い気持ちを自分の中で大切にしたい」という、好きの気持ちを深化・内省したいタイプでもあり、リアコというような推しに本気で恋をしている人に多いです。

このように、どちらも「推しが大好き」という気持ちは同じ。

ただ、その愛情表現のベクトルが外向き(共有)か、内向き(深化)かという違いがあるだけです。どちらが良い・悪いという話では全くありません。

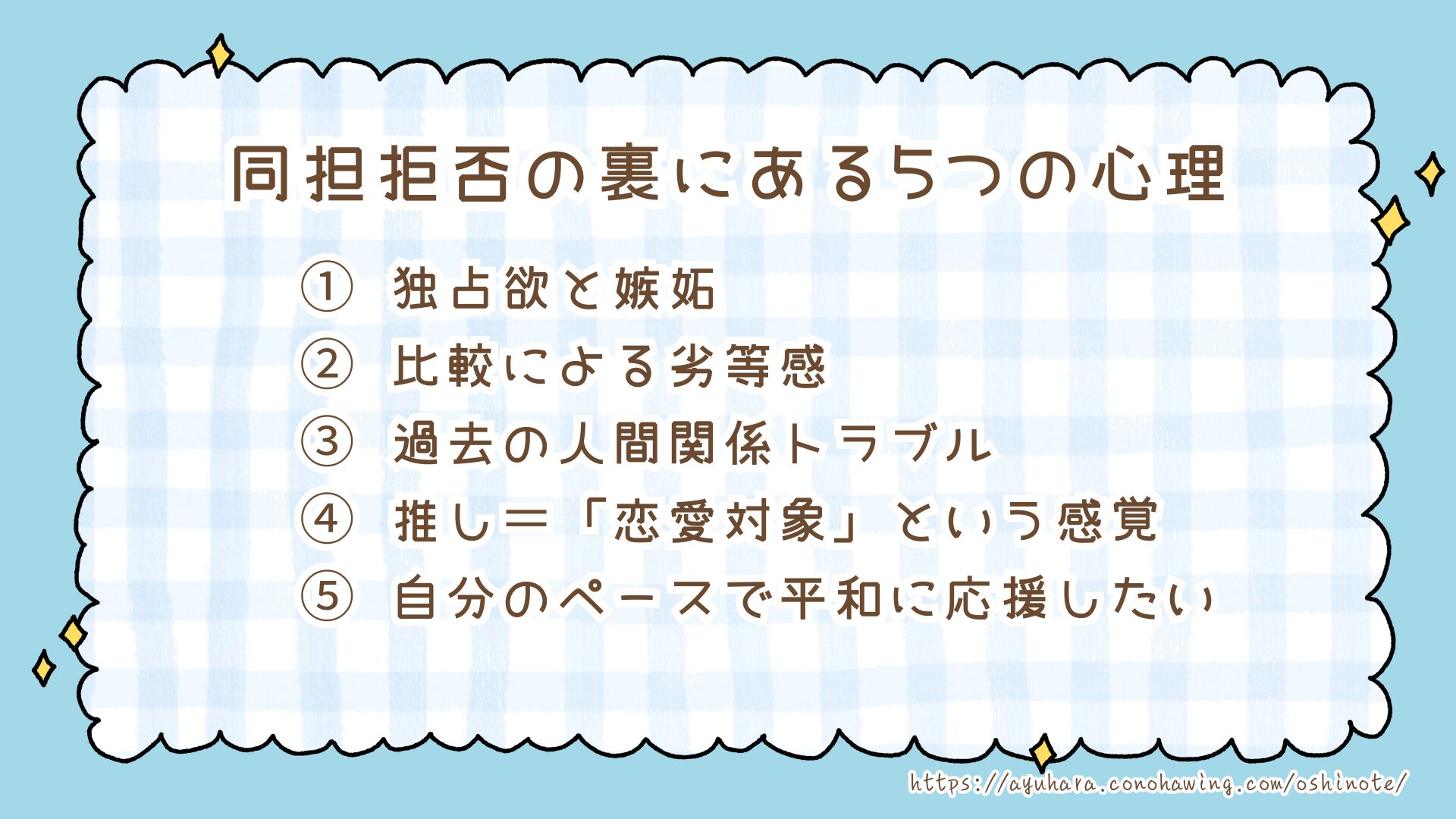

【深掘り解説】同担拒否の裏にある5つの心理

では、なぜ「同担拒否」という内向きのベクトルが生まれるのでしょうか。その背景には、いくつかの複雑な心理が隠されています。

①独占欲と嫉妬

「推しは自分だけのもの」「自分だけが推しの魅力を理解している」という気持ち。

これは、好きという感情が強すぎるゆえに生まれる独占欲です。他のファンが推しについて語っているのを見るだけで、嫉妬心を感じてしまうケースです。

②比較による劣等感

SNSを開けば、たくさんのグッズの写真、何公演も参加したコンサートの感想…。

キラキラした同担の投稿を見て、「それに比べて自分は…」と落ち込み、劣等感を抱いてしまう。

他者と自分を比較して辛くなるくらいなら、最初から見たくない、という防衛反応です。

③過去の人間関係トラブル

最も現実的な理由かもしれません。

過去に同担との間で、「解釈違い」で揉めたり、マウントを取られたり、陰口を言われたり…といった苦い経験をした。

その結果、「もう誰とも関わらず、一人で応援する方が楽だ」と考えるようになったケースです。

④推し=「恋愛対象」という感覚

推しに対して、疑似恋愛的な感情を抱いている場合、同じ推しを応援するファンは全員「恋のライバル」に見えてしまいます。

そうなると、同担を受け入れるのが難しくなるのは、ある意味で自然な感情かもしれません。

いわゆる「リアコ」と呼ばれるものですよね。

⑤自分のペースで平和に応援したい

これは、誰かを拒絶するというよりは、「自分の世界を大切にしたい」という平和主義的な考え方です。

誰かと感想を共有しなくても、一人で静かに推しのことを考え、自分の解釈で愛でる。

その穏やかな時間を誰にも邪魔されたくない、というスタンスです。

私は同担拒否ではないけれど、この感覚にちょっと近いかもしれないです!

自分のペースで推し活したいなって思っているので☺️

なお、一般社団法人日本心理臨床学会のホームページには、以下のような記述があります!

一般社団法人 日本心理臨床学会同担を拒否する理由の一つが、「同担の中に’リアコ’がいるとひく」というものがあります。’リアコ’とは「リアルに恋する」の意味ですが、同担にリアルに恋している人とは関わりたくないというのです。逆に自分より同担への愛情が無さ過ぎても嫌だという子もいます。つまり、同担への愛情の度合い、熱量が違うと付き合いきれないので、最初から拒否するというのです。さらには自分が’リアコ’だった場合、推し(好きな人)はかぶりたくないという通常の恋心と同じ気持ちで拒否をすることもあるようです。

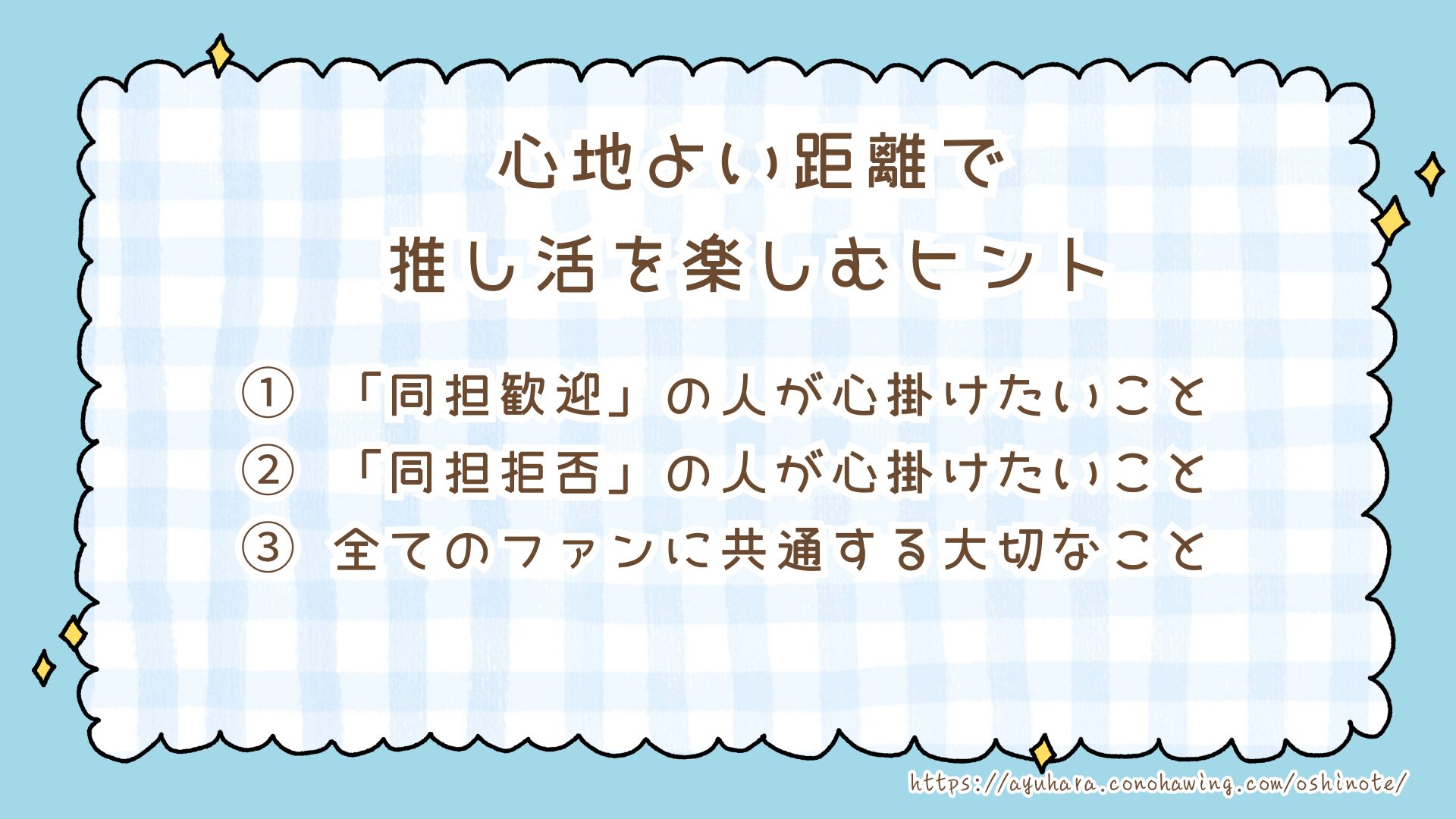

心地よい距離で推し活を楽しむための3つのヒント

スタンスが違うファン同士が、どうすればお互いに気持ちよく過ごせるのでしょうか。それぞれの立場でできることを考えてみましょう。

ヒント①:「同担歓迎」の人が心掛けたいこと

基本は、相手のスタンスを尊重することです。

「同担拒否」を公言している人に対して、無理に話しかけたり、SNSでフォローしたりするのは避けましょう。

相手からすれば、それは優しさではなく「干渉」になってしまいます。「そういう応援の形もあるんだな」と理解し、そっと距離を保つことが、お互いのためになります。

ヒント②:「同担拒否」の人が心掛けたいこと

まず、その感情を無理に否定せず、自分を責めないことが大切です。

その上で、SNSのミュートやブロック機能を活用し、見たくない情報が目に入らないように「自衛」するスキルを身につけましょう。

また、「同担拒否」という言葉が持つ強い響きが、誤解を生むこともあります。

もしSNSのプロフィールに記載するなら、「自分のペースで応援しています」「同担さんのお迎えは慎重です」といった、少し柔らかい表現を選ぶのも一つの手です。

ヒント③:全てのファンに共通する大切なこと

SNSのプロフィールに、自分のスタンスをあらかじめ示しておくことは、無用なトラブルを避けるための有効な手段です。

「同担さん◎」「同担さん大歓迎!」「同担さん△(お迎え慎重)」など、意思表示をしておくことで、自分と近いスタリンスの人と繋がりやすくなります。

そして何より、自分と違う考えの人を攻撃しないこと。これは全てのファンに共通する絶対のルールです。

まとめ:違う好きの形を尊重することが、最高の推し活に繋がる

「同担歓迎」も「同担拒否」も、どちらも根底にあるのは推しへの深い愛情です。ただ、その愛情表現の形が違うだけ。

私たちが一番に考えるべきは、「私たちの行動が、推しの笑顔に繋がっているか?」ということではないでしょうか。

ファン同士がいがみ合う姿は、きっと推しを悲しませてしまいます。自分と違うスタンスを「間違い」だと決めつけるのではなく、「そういう好きの形もあるんだな」と尊重する。

その小さな思いやりこそが、巡り巡って推しのためになり、私たち自身の推し活を、もっと豊かで、もっと楽しいものにしてくれるはずです。